喜报!我校薛龙教授在北京市讲述我(我们)的育人故事中荣获一等奖

近日,由教育部、中国教育学会指导,北京市委教育工委、北京市教委主办,北京市学校德育研究会承办的“为党育人、为国育才——大力弘扬教育家精神 铸魂育人 加快建设教育强国首善之区”第七届北京市大中小幼教师讲述我(我们)的育人故事展示交流活动圆满落幕。我校机械工程学院薛龙教授凭借其提交的育人案例《德润杏坛 研途逐光》,在众多优秀作品中脱颖而出,经专业评审,荣获一等奖。

本次活动旨在深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,生动展现首都教师队伍践行教育家精神、潜心立德树人的时代风貌。薛龙教授的获奖案例《德润杏坛 研途逐光》,深情讲述了他多年来在研究生培养和科研育人一线,将思想引领、道德熏陶与科研实践深度融合的感人故事和宝贵经验。案例充分体现了其以德立身、以德立学、以德施教的育人理念,展现了我校教师坚守为党育人、为国育才初心使命,争做“四有”好老师和新时代“大先生”的生动实践。

此次获奖,不仅是对薛龙教授个人育人成果的充分肯定,也是我校持续加强教师队伍建设、深化教育教学改革、着力构建“三全育人”工作体系的成果体现。学校将以此为契机,继续大力弘扬和培育教育家精神,推广优秀育人经验和模式,激励广大教师见贤思齐,不断提升育人能力和水平,为培养更多担当民族复兴大任的时代新人,服务新时代首都发展和教育强国建设贡献北石化力量。

坚守立德树人初心

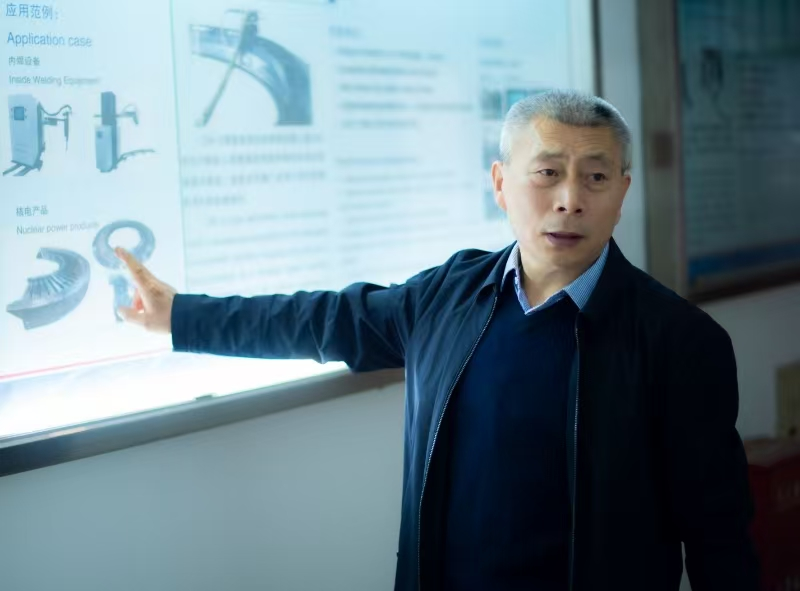

三尺讲坛育桃李,一生秉烛铸师魂。作为一名教育工作者,我始终坚持立德树人初心,奋战在教学一线,扎根讲台主阵地。在育人之路上,不仅传授专业知识,更注重培养学生的道德品质与社会责任感。以自身严谨的治学态度、实事求是的科研精神,为学生树立起标杆。

在本科生教学中,为了让复杂的专业知识变得通俗易懂,我常常引入科研实例,将晦涩的理论变得妙趣横生。如在讲解《机电系统设计》时,以日常生活中熟知的机电产品实例以及科研中遇到的重大工程作类比,让学生们轻松掌握其中的关键要点。课后,我会开放自己的时间,耐心解答学生们的疑问,无论问题简单还是复杂,给予细致入微的指导。我更是结合自己几十年的科研实际,为本科生、研究生以及相关行业的科研工作者编写了特色明显的《机电系统设计》教材,由机械工业出版社出版及再版。

对于研究生的培养,我亲力亲为,因材施教。根据每个学生的兴趣和专业基础,量身定制研究方向。当学生在科研中遭遇困境时,我从不直接给出答案,而是像一位经验丰富的引路人,引导学生自己思考、探索。例如某个博士在进行焊接机器人构型研究时陷入瓶颈,我多次与他深入探讨,从不同的理论角度启发他,帮助他最终找到突破的方向。团队借助北石化的定向育人优势,建立了完善的焊接机器人人才培养体系,将基础理论与动手实操相结合,激发学生的学习热情,让学生能更加系统地了解本专业的专业知识。

在学术指导之外,我还注重培养学生的科研品德和创新思维。我经常组织学术研讨会,鼓励学生们大胆发表自己的见解,培养他们敢于质疑、勇于创新的精神。我的学生一批又一批从校园走向社会,毕业生已成长为制造业等领域的核心骨干,并传承北石化焊接学科不屈不挠、勇于突破的精神,在不同岗位上发光发热。

秉诚投身科研报国

穷理致知,勇探科研新径。上世纪末,我国科技蓬勃发展,成果不断涌现。2000年后,国家开始高度重视海洋能源和核电新兴清洁能源并陆续出台了系列国家战略。我团队敏锐的关注到国家能源领域的重大战略需求,率领光机电装备技术北京市重点实验室科研团队,围绕着海洋油气和核电能源的国家战略需求进行了长期的技术攻关。

针对海洋油气管道、海洋平台等海洋装备长期受波浪、洋流等海洋运动侵蚀,开展水下油气管道应急维修技术研究,发明了水下焊接机器人局部干式高压作业装置,揭示了高压排水气流与电弧稳定作用机理,开发出了200米水深移动焊接机器人,解决深水钢结构工程局部干法高压焊接技术难题。并于2023年,针对北溪二号输油管道炸毁事件,率领团队成功立项了“400米深水超高频脉冲电弧原位焊接技术与装备”重点研发项目,为我国南海油气安全保驾护航。

针对核电新兴能源技术方向,长期致力于核电维修封堵机器人技术研究,发明了基于环氧树脂的柔性辐射防护材料和适用于水下维修作业的局部干式焊接机器人,解决了辐射环境下一回路管系和乏燃料池等核心设施及装备维修难题。并针对日本福岛核事故,于2019年和2022年率领团队成功立项了“涉核装置事故应急处置机器人系统”、“‘华龙一号’核电站一回路机器人检修系统整体解决方案”等2项国家重点研发项目,为我国核电安全运维提供技术支撑。

我带领团队始终把握国家、社会发展需求,扎根特种机器人领域,一干就是三十多年。从北京市重点实验室挂牌认证,到焊接机器人产业化工作全面推广,再到多个样板工程投入建立……近三年,我团队牵头和参与三项成果分别荣获机械工业科学技术进步奖一等奖、中国康复医学会科学技术奖一等奖以及河南省科技进步一等奖。回望一路发展历程,我感慨万千,现在我们已经在水下、建筑、冶金、轨道、新能源、核等多领域有了更长足的发展,真正践行了“把科研成果写在了祖国的大地上”。

科研成果铸就强国器

“风雨不改凌云志,振衣濯足展襟怀”。我以卓越的科研成就,为行业发展注入强大动力。在焊接机器人与特种机器人领域,带领团队攻坚克难,多项技术突破填补国内空白,成果广泛应用于重大工程,为国家建设筑牢科技根基。

在实践项目中发现问题,从工程验收中解决问题,再应用到工程实际中去,一直是我带领团队开展科研的目标。我总是和团队强调,要以应用为牵引,在解决实际问题中提升能力。然而,如何打破平台局限,找到适合的生存空间,成了团队面临的严峻现实问题。为此,大家铆足劲,一个项目一个项目扣,一项技术一项技术啃,凭借实实在在的能力获得业内认可,成为机械工程行业龙头,达到了国际先进水平。

2017 年3月,团队自主研发的焊接机器人正式参与到大兴国际机 场的建设中。先后应用于机场C型柱箱型梁、网状屋盖圆管杆件和球节点连接、中央连桥箱型梁、到港/离港高架桥等处的现场焊接作业,完成了400多道焊缝焊接,焊缝长度1000多米,焊后检测 100%合格。

近年来,面对北京国家中心城市发展定位调整和北京市重点发展养老、助残、医疗服务产业的重大需求,利用团队沉淀的机器人技术优势,带领团队积极开展医疗康复机器人精准康复技术研究。

德范昭昭,研途熠熠。我愿做一座灯塔,照亮身边每一个人,为社会的发展和进步贡献无尽的正能量。

作者:富威 / 编辑:茆云杰 审核:李林琳 来源:教师工作部