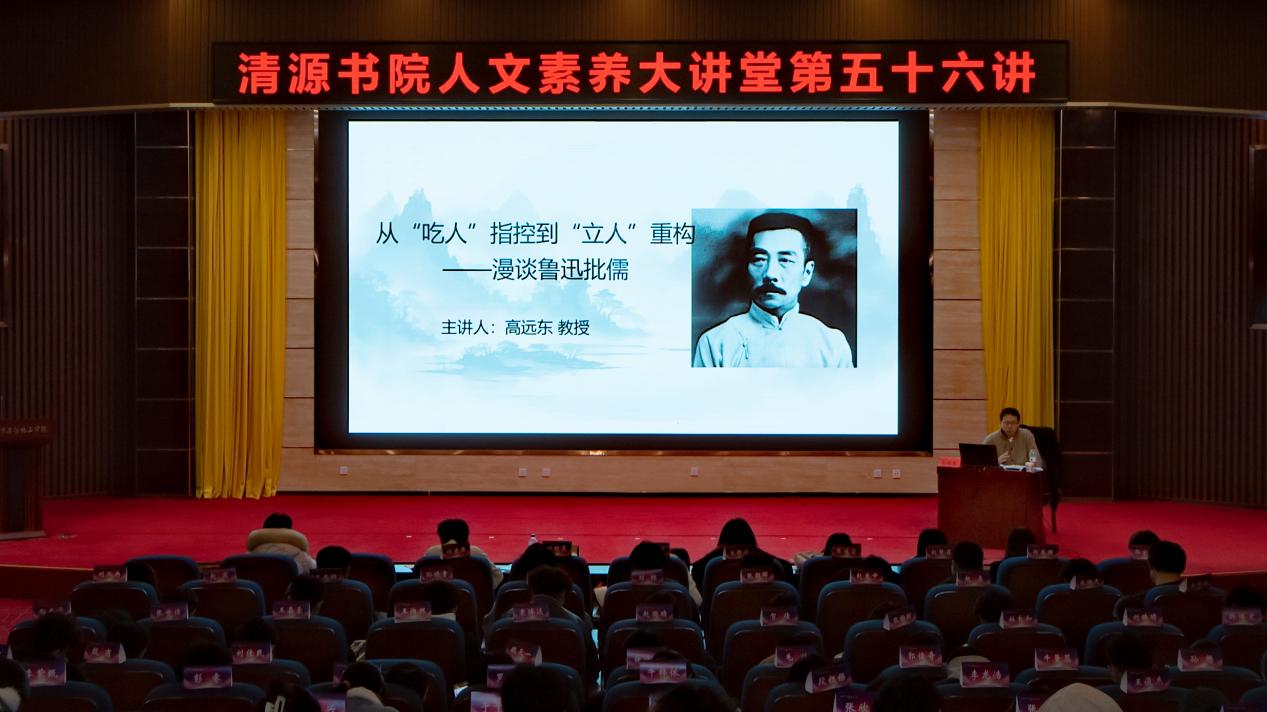

从“吃人”指控到“立人”重构:漫谈鲁迅批儒——清源书院人文素养大讲堂举办第五十六讲

近日,清源书院人文素养大讲堂在我校清源校区致远讲堂成功举办今年系列讲座的第六讲(总第五十六讲)。北京大学中文系教授、博士生导师高远东教授应邀为我校师生作了题为《从“吃人”指控到“立人”重构——漫谈鲁迅批儒》的专题讲座。讲座由我校人文社科学院讲师杜冰心博士主持,我校150余名师生在致远讲堂聆听了本次讲座。

鲁迅作为中国现代文学的奠基人与新文化运动的旗手,其鲜明的批儒立场在二十世纪初的思想启蒙浪潮中具有标志性意义。在“打倒孔家店”的时代氛围中,他对封建礼教的批判,铸就了一位不妥协的儒家批判者的公共形象。这一形象如此深入人心,以至于长久以来,我们习惯于将他的思想简化为一种决绝的“反传统”观念。

高远东在讲座中,为我们揭示了“鲁迅批儒”背后更为复杂的图景。他引导师生穿透“反传统主义者”的标签,深入鲁迅的思想内部,审视其与儒家人物之间那种既批判又继承、既否定又肯定的复杂关系。

高远东指出,鲁迅在不同文体和不同时期对儒家代表人物的评价存在显著差异。在其杂文中,鲁迅的笔锋犀利直接,激烈批判儒家礼教在现实中的压迫性;而在《狂人日记》等小说中,则通过“狂人”之口控诉礼教“吃人”,在《出关》《采薇》等历史小说中,又对老子、伯夷、叔齐等人物进行文学重塑,其态度更显反讽与复杂。

这种差异亦体现于鲁迅思想脉络的演变:五四时期《我之节烈观》《我们现在怎样做父亲》等文锋芒毕露,直指儒家家庭伦理弊病;后期《在现代中国的孔夫子》则批判更沉,侧重剖析孔子思想被后世权势者工具化,彰显历史辩证眼光,而这也说明鲁迅“批儒”矛头直指政治化、僵化的礼教体系,非全然抛弃儒家核心价值——《狂人日记》里“救救孩子”的呐喊暗合儒家“仁爱”关怀,《采薇》对伯夷、叔齐的复杂笔触亦透露出对儒家气节观的隐秘审视。

最后,高远东总结道,鲁迅这种看似矛盾的态度,根植于其身处近代中国转型期的双重使命:作为启蒙者,他必须猛烈抨击阻碍进步的旧文化;作为文化重建者,他又无法也无意与传统彻底割裂,并试图从中提炼出可用于现代转化的精神资源。因此,鲁迅对儒家的复杂态度,正体现了一位深刻思想家在批判中寻求重建的文化实践。

高远东对“鲁迅批儒”问题的深度辨析,为我们重新理解鲁迅与中国传统文化的关系提供了重要视角。讲座结束后,思想的碰撞并未停歇,同学们迅速在云班课APP上围绕相关议题互动交流,展开了热烈的讨论。

高远东教授现为北京大学中文系教授、博士生导师,东京大学、首尔大学客座教授,兼任北京戏曲评论学会监事长、《中国现代文学研究丛刊》《鲁迅研究月刊》、人大报刊复印资料《中国现代、当代文学研究》等刊物编委,长期在北京大学从事中国现代文学的教学与研究工作,研究领域主要包括鲁迅研究、周作人研究以及中国现代文学与现代思想关系研究。著有《现代如何“拿来”——鲁迅的思想与文学论集》等。

作者:张冰冰、杜冰心、张曼迪 / 编辑:茆云杰 审核:李林琳 来源:人文社科学院