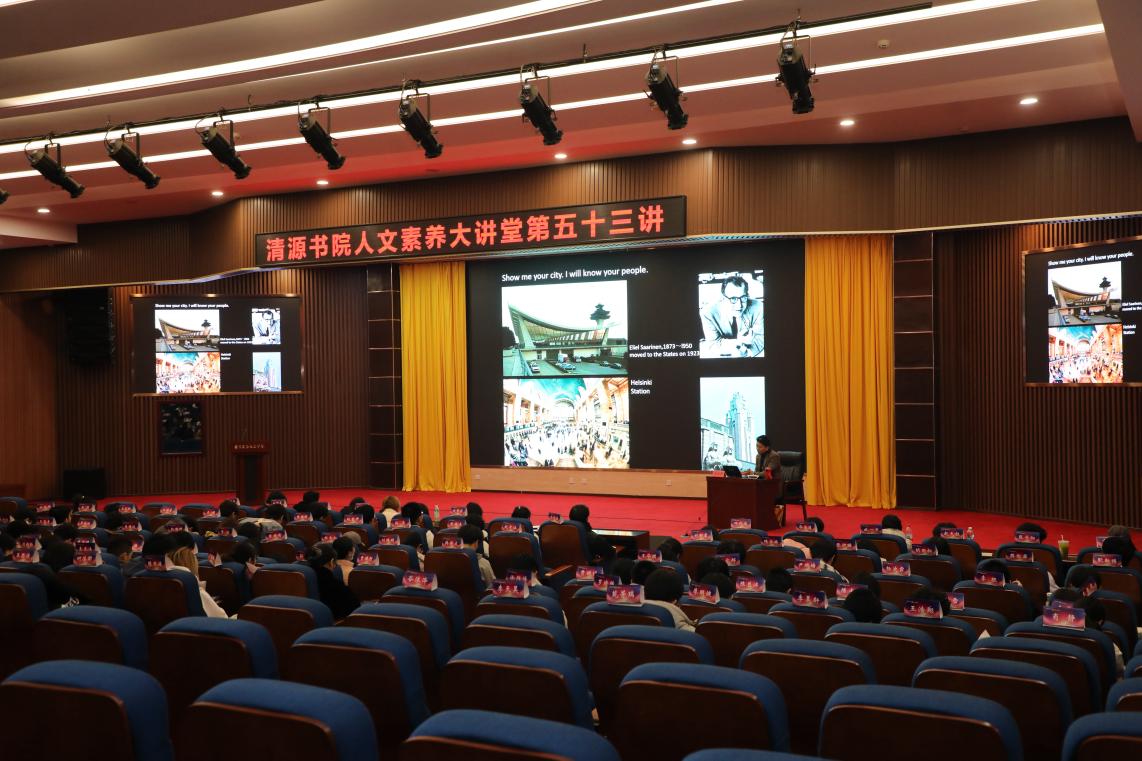

认识中国古建筑——清源书院人文素养大讲堂举办第五十三讲

近日,清源书院人文素养大讲堂在我校清源校区致远讲堂成功举办今年系列讲座的第三讲(总第五十三讲)。北京大学考古文博学院副院长、长聘副教授、博士生导师张剑葳教授应邀为我校师生作了题为《认识中国古建筑》的专题讲座。讲座由我校人文社科学院教师杜冰心博士主持,我校150余名师生在致远讲堂聆听了本次讲座。

中国古建筑作为中华文明的重要载体,凝聚了古代思想智慧、技术成就与艺术精髓,是珍贵的物质文化遗产。

张剑葳以 “中国古建筑研究如何起步” 为切入点,梳理中国建筑研究历程,重点回顾营造学社先驱的开拓贡献。他介绍了梁思成倡导的田野调查与测绘方法,讲述其与林徽因发现山西五台山佛光寺唐代木构的经过。这一发现驳斥了日本学界 “中国已无唐代木构” 的论断,彰显民族存亡之际中国学者学术报国的情怀。在此基础上,他还延伸至当代古建筑研究前沿,包括全景测绘技术应用、保护理念与方法等,激发了在场同学兴趣。

在系统讲解“中国古建筑的特征与规律”时,张剑葳借助大量高清图像资料,细致剖析了中国古建筑的若干独特特征,包括:“以简单单体组合成丰富群体”的构成方式、“内向型院落空间”的整体布局、强调时空流转的“四度空间艺术”、富于韵律的“线条之美”、屋顶所形成的“第五立面艺术”,以及“结构功能与装饰功能相统一”的营造智慧,并进一步阐释了风水禁忌等传统文化对建筑形态的深远影响。

张剑葳还以宏阔的中西对比视野,别开生面地讲解了中国古建筑的三种基本结构形式——抬梁式、穿斗式与井干式,引领同学们深入理解不同朝代的建筑体系演变脉络,阐释了礼制等级对建筑形制的规范作用,并总结出中国建筑注重“效率”、讲求模数化、以木构为主并灵活运用多种材料的选材哲学。

张剑葳教授的讲解激发了同学们的浓厚兴趣,大家思维活跃、兴致盎然,争相就过度开发古建筑的影响、古建筑的修复原则与全景测绘技术新进展等问题提问,张教授以深入浅出的解读和生动表达,逐一回应了大家的疑问。

张剑葳教授现任北京大学考古文博学院副院长、长聘副教授、博士生导师,主要从事中国古代建筑技术研究,曾主持国家社科基金冷门绝学专项课题,出版《中国古代金属建筑研究》专著并荣获第四届中国出版政府奖提名奖,同时深度参与故宫灵沼轩等重大文物保护项目,还主导创建了“文化遗产踏查与测绘实习”课程的杭州、山西教学基地。

讲座结束后,同学们意犹未尽,还通过云班课APP发表自己的观点,进行热烈的课堂讨论。

作者:张冰冰、杜冰心、张曼迪 / 编辑:茆云杰 审核:李林琳 来源:人文社科学院